様々なアートとの触れ合いを経て絵画制作へ

ー絵を描き始めたきっかけを教えてください。

小さい頃から絵を描くのが好きで、飼っているウサギを描いたり、漫画を描いている兄に球体の描き方を教えてもらったりした事を今でも覚えています。授業に集中せず、教科書の端へ絵を描いているような子供でした(笑)。漫画を描いて投稿もしていましたよ。兄が作ったキャラクターに負けないように、自分のキャラクターも作っていました。結局、兄の影響が強いのかもしれません。

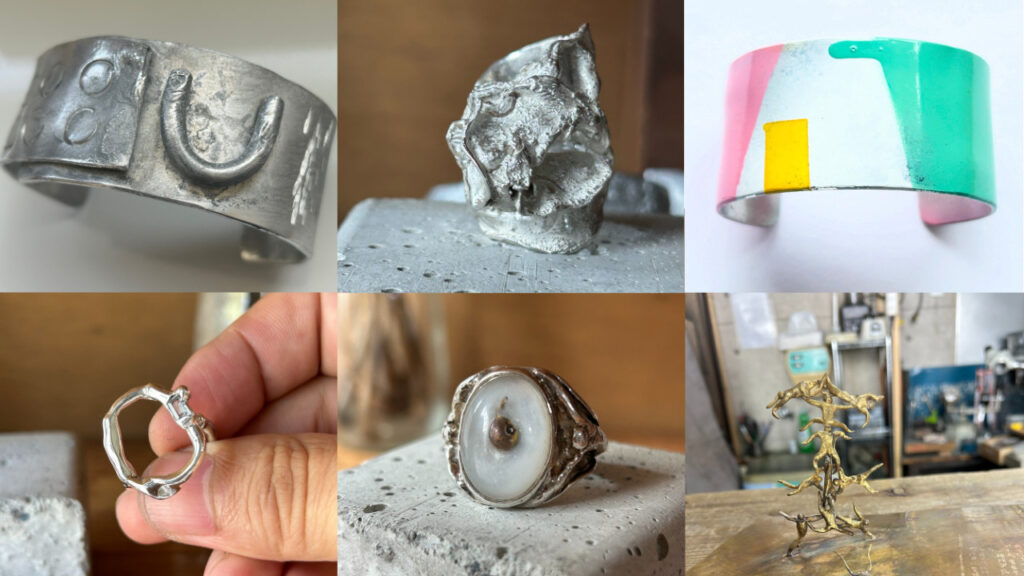

社会人になってからは、他の仕事をしながらアクセサリーを作っていました。アクセサリーは身に着けるものなので、どうしても制作に制限があり、その制限の中で作らないといけない事にずっと悩んでいたんです。デザインや大きさ、色をつけるにしても、取れないように七宝焼や、漆で定着させるのですが、工程に時間や手間がかかって。自分の感情を一気に、思いきりキャンバスにぶつける、みたいなことをしてみたくて、今から約3年前に本格的に絵を描き始めました。

ー元々アクセサリー作りに興味があったのですか?

どんな形でも、何かを表現することがしたかったんだと思います。中学生から22歳ぐらいまで本格的にバンド活動をしていたのですが、一つの作品を皆で作ることへの難しさに気付かされましたね。

バンドを解散して、それでも何か表現することがしたくて。バンドのメンバーの知り合いにアクセサリー作家さんがいたのですが、その人が作ってるのを見てかっこいいなと思い、始めました。ラジオで歯科技工士さんがアクセサリー教室を開いているのを知り、最初はそこでロストワックス法※など、制作の基礎を3ヶ月ぐらい習い、その後は独学でデザイン、制作、全て自分でやっていました。

仕事から帰って作って、休日など時間がある時はアクセサリーを扱ってくれそうなお店に営業に行って置いてもらったり、売りに行ったりしていました。

※ロストワックス法:蝋(ろう)を利用した鋳造方法の一種。蝋で原型を作り、そこに砂、石膏、セラミックなどを仕込んで蝋を溶かして焼き固めたものが鋳型になる。できた空洞に溶融金属を流し込み、材料が冷え固まったら型を割って製品を取り出し完成する。

SYUICHIさんが制作されたアクセサリー

ー絵画活動を始めるにあたって、画材の知識はどのようにして習得していかれたのですか?

基本的には独学ですね。お金がかからないように、YouTubeを見たり、図書館で本を借りたりして勉強しました。水彩やアクリルなど、どの画材が自分に合っているか、綺麗なのか、いろいろ試しました。それから、とにかく数を描こうと思い、試行錯誤しながら何百枚も描いて今の形に辿り着きました。

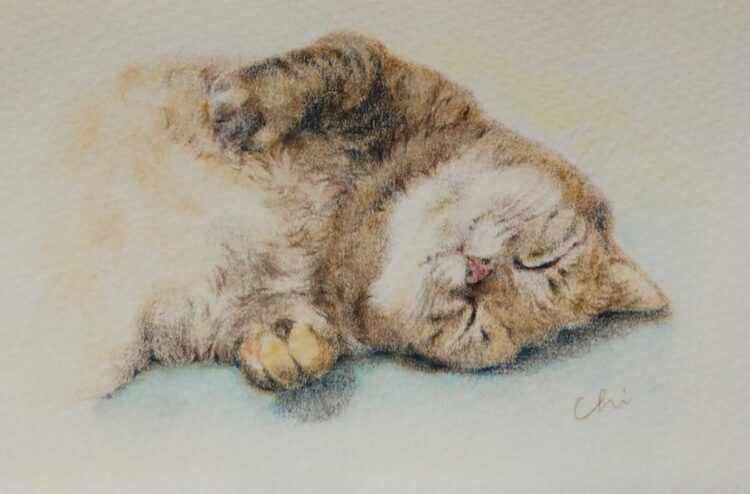

最初は写実も少し描きました。写実を勉強してから描かれた抽象画には、やはり細かい部分に美しさが出ると思っているのでやってみたんです。何枚か描いてみて、自分には合わないと思ったんですけどね。美しさにもいろいろな形がありますしね。写実から徐々に抽象画も混ざっていくような感じで、五木田智央さんや、ゴッホなどを模写して勉強しました。あとは、インスタグラムで、いいなと感じる色使いの作品はどのようにしてできているのかな、とか、人に飾ってもらえるような絵はどんな絵なのかな、と考えながら観て学び、絵を描いていきました。

ーアクセサリー作家から画家への転身が独学による、とはすごいですね。

実際に今のスタイルで描き出す前、今から2〜3年前ですが、書道家で現代アーティストの方とご縁があって、彼のアトリエでART SHODOを2年ぐらいやっていたんです。描けば描くほど否定されましたし、苦しい時期もありましたが、現代アート含め、アートそのものをよく知らなかったので、古典から近現代までアート自体を学ぶサポートをしていただき、育ててもらったような感じです。ありがたいですし、すごくラッキーでした。

ART SHODOはコンセプチュアルアート※なので、すごく頭を使いますし、私は考えが浅いというか、考えても考えても納得のいくコンセプトが生まれず、あまり楽しめなかったんです。それで、そこから離れて自分の絵を描き始めました。

コンセプチュアルアート:素材を使って作品をつくるという技術的な面よりも、作品製作の背景にある主題に重きを置き、芸術を極限まで概念化する手法。現代アートと同義で語られることが多い。芸術作品の形式や美的価値よりも、アイデアや思想を重視し発展した。

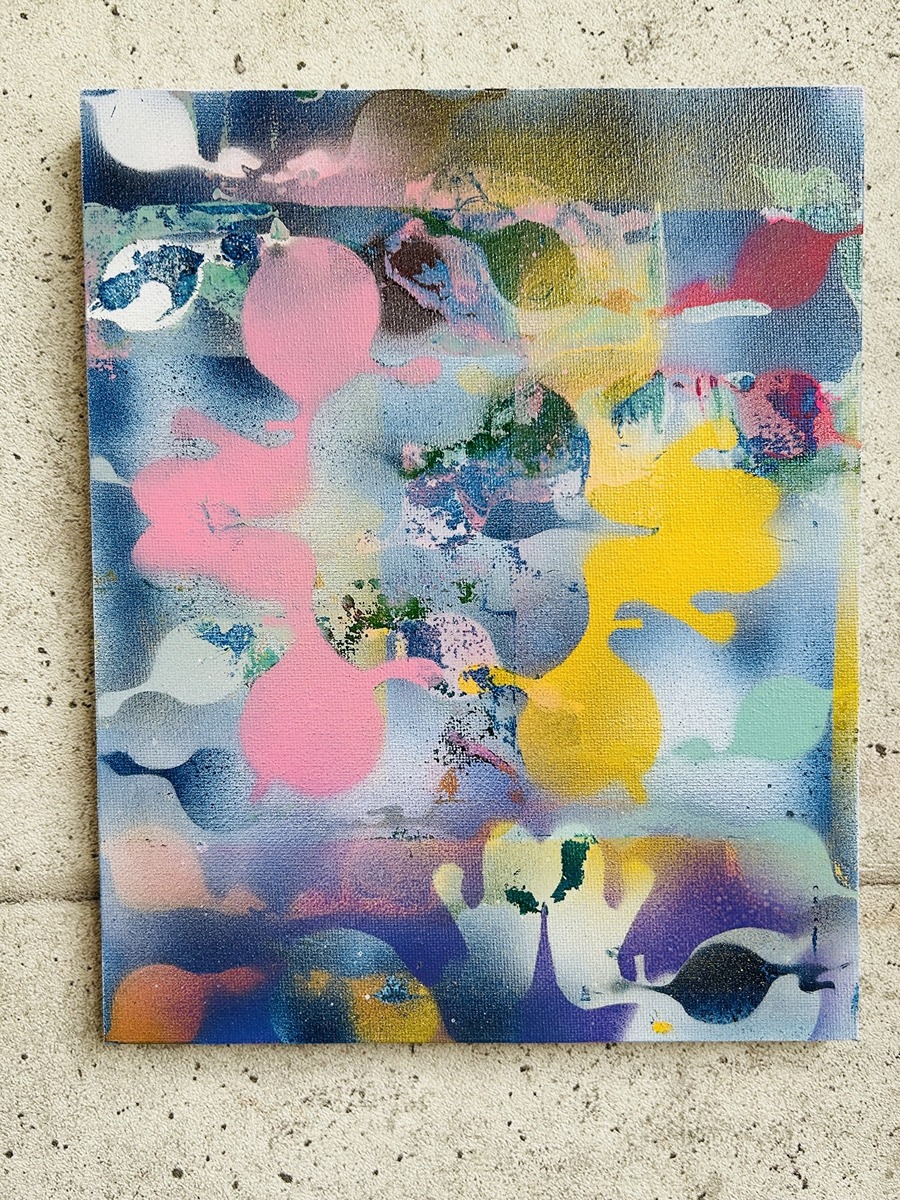

作品名:highway park

当時、掛け軸に描いていたものをキャンバスに描いてみたら面白いかなと思ってやっていた事があるのですが、やはり個性的なものはよほどじゃないと買っていただけないという事もわかりましたし、思えばその頃からいろいろ試してきましたね。

合理性から生まれた美しい表現方法

ー主にアクリル絵の具、キャンバスを使用されていますが、他の画材を使われることはありますか?

たまに水彩の小作品を作って滲みの研究をしています。何かと何かを合わせて新しいものができないかな、と常に考えて試行錯誤していますね。先日も、小麦粉を絵の具に混ぜてテクスチャーに変化を持たせてみたり。工作の延長ですよね。小学生の時からやっている事と変わらないかもしれません(笑)。

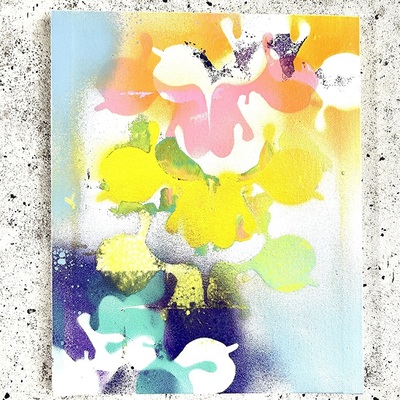

ー現在はスプレーを使って制作されていますが、それはどういったところから?

元々は合理性から始めたものなんです。背景を筆で塗ると時間がかかって効率が悪いと思ったので、スプレーなら早くできるのではないかと考えて購入してやってみました。やってみると合理性以外にもメリットがある事に気づいて、背景だけでなく制作全体に取り入れるようになりました。

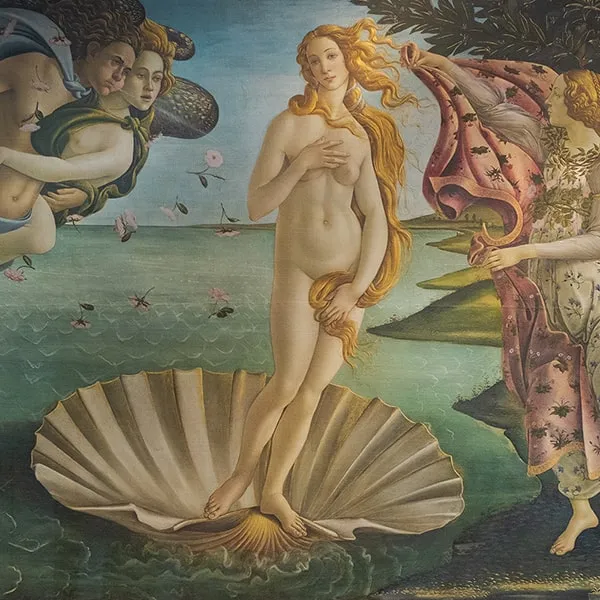

切り絵を作って、その切り絵にスプレーしてみたら、筆では描けなかった綺麗な線が描けるんですよね。それがすごく良かったので活かしたいと考え、過去の名画を切り取って、それをテクスチャーとした絵画を作り出しました。それが「Beautiful objects in Screen Composition」というシリーズです。アクセサリーと、絵画の中間的な作品で、絵画の歴史を組み込んだコンセプチュアルアートです。

古典の名画の美しい輪郭をテクスチャーとしてカンバスに取り込み、決して重ならない時代の絵画の輪郭を合わせ、美の意味を鑑賞者に問いかける作品になっています。

作品名:Beautiful objects in screen composition No.26

画像の作品「Beautiful objects in screen composition No.26」はレオナルド・ダ・ヴィンチの「洗礼者ヨハネ」を回転させ、輪郭をアクセサリーのテクスチャーとして刻み込んだポップアートの側面もある作品です。別のシリーズ「flower」は、小さい花びらを切り絵で作って、画面の構成を考えてスプレーを何度も重ね、仕上げた作品です。

飽きっぽいわけではないのですが、ずっと同じものを作るのではつまらなく感じるので、新しい描き方をどんどん見つけていきたいですね。

ー変化する時にきっかけなどはあるのでしょうか?

変わる理由……そうですね、基本的には自由に気分でやっているのですが、その時々で人に「こう描いて」と言われて、ですかね。喜んでもらえるのが嬉しいですし、自分の絵がお店や、個人宅にあるのを想像したら、すごく嬉しいんですよ。なので、もちろんオーダーも受けますし、需要があるならお応えしたいという気持ちが強いです。そんな風にしてきた結果、様々な形に変化していった気がします。

ー描かれている絵画にはモチーフがあるんですよね。

そうですね。モチーフのない宇宙的な作品を描きたい気持もありますが、モチーフがないとステートメントも書きづらくて。最近は飾ってもらう、ということをすごく意識しています。どうやったら自分の絵が飾ってもらえるかなと考え、そこからモチーフを決めて、その中で自分が表現したいものを制作しています。

できるだけ多くの方にお届けしたい、という想いがモチベーションの源でもあります。作っても作っても売れないと、本当に鬱になっちゃいますからね。アクセサリーもそうですが、今は物価高ですし、生活に必要のないものは淘汰されていきますし。

ステートメントはシンプルにしてありますが、それにも理由があります。あまり多くを語るとうるさいというか、かっこ悪い気がするんです。花なら花、と書いてしまった方が鑑賞者も想像の世界に行けるし、ある意味でわかりやすくていいかなと。

それに、そこにかける時間があったら描きたい、何かを作りたいですね。ステートメントは現代アートの観点で大事だと思いますが、やはり視覚で、その絵を見て、わーっと心を踊らされるものがいいなと思うんです。人間の本能に突き刺さる様な作品が好きですね。価値観は様々ですし、ケースバイケースではありますが、個人的には文章で悩む時間があるなら次の作品に向かいたいです。

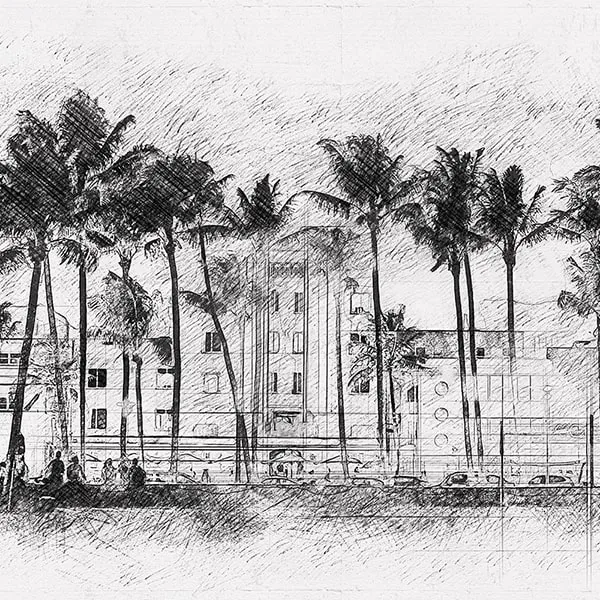

作品名:flower6

ー特に影響を受けているアーティスト、作品などはありますか?

新しいもの、自分が見たことのないものを作るために、何か吸収したいと思っていろいろなアーティストの作品に触れています。ミュージシャンだったり、陶芸家だったり、全部を自分の中に吸収してミックスしたいんですよ。音楽のアンサンブルさえも、視覚として表現したいし、逆にジャクソン・ポロックのドリッピングをアクセサリーに落とし込んでみたい。最近ですと中村正義かな。晩年に描かれた自画像には、蛍光色が使われるなど色合いが面白いです。ミュージシャンでしたら、レディオヘッド、デフトーンズ、陶芸家でしたら楽家、古田織部、魯山人、河井寛次郎ですね。

他にも、岡本太郎の影響もありますし、モネなどの巨匠も含め、いろんな人のいい部分を少しずつ吸収していき、自分の作品を作れたらいいなと思いますし、色んな芸術を知らなければならないと思います。見たことを土台にしてでないと「新しいもの」は作れないと思っているんですよ。過去にどんな作品があったか知らないと被ってしまいますしね。

現代アート界で認められる事はすごく大変な事ですが、新しいコンセプトを作り上げたいと考えています。人と似たような絵しか描けない時や、見たことのないものを作れない時などは本当につらいです。誰かに似ているのでは描く意味があるのだろうか、とも思っています。アクセサリーを作っている時にもありましたが、新しいものを生み出していると思うとすごくワクワクして、どんどん作りたくなります。難しいとは思いますが、いつもそういう状態でいられるといいなと思いますね。

新しい表現を楽しみながら続けていきたい

ーアクセサリー制作から絵画制作をされるようになって、おっしゃっていたものづくりの制限から自由になった、という感覚はありましたか?

そうですね。もちろんそれもあります。絵画の制作は思い切り色も塗れるし、物理的に支持体を装着する事を考えなくて良いので、そういった部分では楽しいですね。

絵画やオブジェでは、作品が尖っていてもいいし、自分を100%出している感じがします。ただ、絵画は絵画で制限があるので、良い悪いは別として、資本主義の制作の観点では、本当の自由には一生辿り着けないと思います。私は陶芸もやっていたのですが、ピカソや岡本太郎が支持体を変えて制作する気持ちがわかるような気がします。陶芸家の河井寛次郎の言葉で「まだ見ぬ自分が見たいのだ。仕事する。」という言葉がありますが、本当に読んで字の如く、同じ気持ちで制作を続けています。

たとえ作品が売れなくても、ずっと作り続けていこうという気持ちがある、それは間違いなく言えることですね。

ー今後やってみたいこと、挑戦したいことがありましたら教えてください。

50号くらいの、大きい作品を作ってみたいですね。工房も小さいですし、なかなかそういう思考にいかないのですが、今できることをしっかりと頑張って、展示会もやってみたいと考えています。

<取材を終えて>

明るく親しみやすいお人柄でお話上手、物怖じせずに、新しいチャンスを果敢に掴み取っていく、そんな印象を受けた。様々な作風の絵画も、その精神の中から滲み出る多くの要素が互いに作用し、生み出されていくのだろうと感じる。これからの変化も楽しみに、追い続けていきたい。

SYUICHI

音楽活動、アクセサリー制作、コンセプチュアルアートとの出会い、様々な芸術経験を経つつ、一部並行しながら、現在の絵画制作スタイルを確立。自由な作風で心象風景を表現している。

View Profile

-750x308.jpeg)